作者:胡容,曹方军,仙桃市第一人民医院神经外科

1.病例资料

59岁男性,因右侧嘴角抽搐伴吐词不清3 d于2018年5月第一次入院。入院前1周有头部外伤史,头颅CT示左侧额颞部有片状低密度

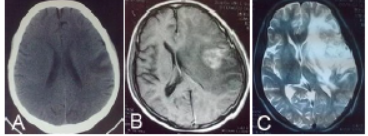

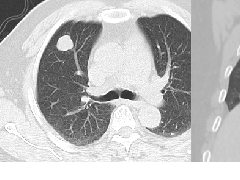

体格检查:体温正常;神志清楚;心肺腹检查未发现异常;两侧鼻唇沟对称,伸舌时舌尖居中;右侧上肢体肌力Ⅴ-级,左侧肢体及右侧下肢肌力正常;巴氏征阴性。头颅MRI 示左侧额颞部有片状低密度水肿区明显扩大,边界不清;增强后可见病灶中心结节状强化,中线稍向左移位(图1B、1C),考虑脑

遂予以

图1 脑型血吸虫病治疗前后影像学表现A. 头颅CT 示左侧额颞部有片状低密度水肿区,边界模糊;B、C. 半年后MRI 示左侧额颞部有片状低密度水肿区明显扩大,边界不清;增强后可见病灶中心结节状强化,中线稍向左移位;D、E.吡喹酮规范治疗3 个月复查MRI 示,左侧额颞部病灶基本消失

2.讨论

脑型血吸虫病可分为急、慢性两型:急性多在感染后发病,表现为脑膜

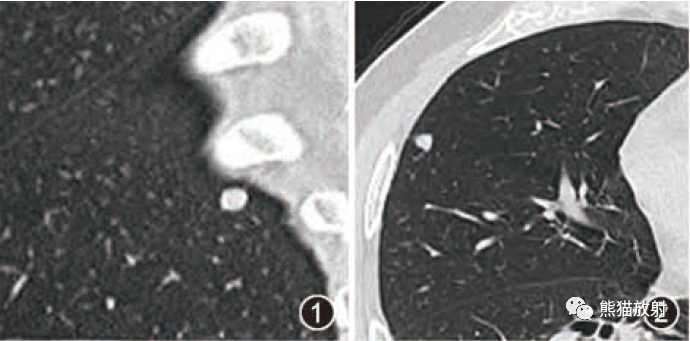

CT特点:①病变多位于大脑半球皮层或皮层下,平扫可见病灶周围多数有大片“指套状”或不规则形水肿区,占位效应明显,病灶呈大小不病等团块状或结节状,混杂密度影内可见钙化,呈现典型的“靶样征”;②增强扫描,多数病灶有明显结节状强化。

MRI特点:①病灶周围呈长T1、长T2信号改变,T2显示水肿区轮廓更清楚;②T1表现为结节状等、稍低信号,T2为高、稍高信号;③强化不一,急性期大部分呈砂粒样、点状及小斑片斑状强化,少数病变不强化,慢性期常呈多个散在或密少慢集的大小不等结节状强化,强化病灶呈簇状聚集融合成团块状,呈较均匀强化,可出现邻近脑膜的强化,极少数为

脑血吸虫病以药物治疗为主,应严格掌握手术适应证:①影像学检查病变较大,伴有明显脑水肿,并造成明显占位效应;②颅内压增高症状经药物治疗无效或病情恶化;③癫痫发作病人,抗癫痫治疗无效。对有明确流行病学史、CT不能排除脑肿瘤的可疑病例,可先用吡喹酮试验治疗。

本文病例先误诊为颅脑损伤,后误诊为胶质瘤。我们的教训是:①过分依赖放射科的诊断报告。影像学检查能帮助确定诊断的大致方向,但要结合病人的既往史、流行病学史以及其他辅助检查,如脑脊液、血常规等;②对检查的异常值不进行认真分析,病人两次血常规检查均显示嗜酸性粒细胞增高;③对本地区本专业的传染流行病谱缺乏清晰的认识。

来源:胡容,曹方军.脑型血吸虫病误诊1例[J].中国临床神经外科杂志,2021,26(08):651.

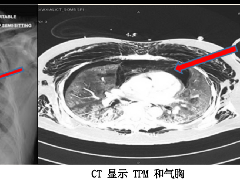

纵隔大细胞神经内分泌癌1例CT影像

纵隔大细胞神经内分泌癌1例CT影像  张力性纵隔气肿影像表现及严重度分级

张力性纵隔气肿影像表现及严重度分级  迅速增大的肺部结节,首先考虑良性,确诊需要肺穿

迅速增大的肺部结节,首先考虑良性,确诊需要肺穿  肺隔离症:易误诊为肺癌的占位性病变,肺穿刺禁忌!

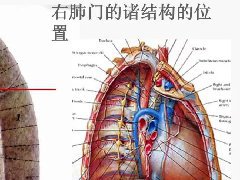

肺隔离症:易误诊为肺癌的占位性病变,肺穿刺禁忌!  肺段与肺内管道应用解剖

肺段与肺内管道应用解剖  肺转移瘤的十种不典型CT表现

肺转移瘤的十种不典型CT表现  肺内淋巴结的CT表现特点及与病理对照

肺内淋巴结的CT表现特点及与病理对照  肺实变与肺不张的CT鉴别诊断

肺实变与肺不张的CT鉴别诊断  医生现身说法,这五种忙帮不得!

医生现身说法,这五种忙帮不得!  北大教授:要真正让医务人员有阳光体面的收入!医

北大教授:要真正让医务人员有阳光体面的收入!医  为值夜班的医生护士鼓与呼:请给我们更多关注!

为值夜班的医生护士鼓与呼:请给我们更多关注!  广东拟取消医院用药数量限制,满足患者多样性需求

广东拟取消医院用药数量限制,满足患者多样性需求  博士、硕士入职就给精装房!又有医院不惜下血本招

博士、硕士入职就给精装房!又有医院不惜下血本招  历时7年之久,温医生宣判无罪!

历时7年之久,温医生宣判无罪!  重磅!四川发文:严禁限制医生多点执业

重磅!四川发文:严禁限制医生多点执业  与真人医生诊断一致性达96%:AI医生应用前景广阔

与真人医生诊断一致性达96%:AI医生应用前景广阔