医保药品目录关系着患者、临床与药企的切身利益,药品的进与出备受市场关注。

然而,某款药品进入医保药品目录,并不意味着就可以高枕无忧。

为了防止药品滥用、维护医保基金安全,医保对部分进入目录的药品进行支付范围限定——如果不符合规定的支付范围,即便在目录里,医保基金也不会支付。

对部分药品的使用范围进行“一刀切”的限定,很容易招致临床医生与患者的不满。

“越来越多的医务人员和患者反映,医保药品支付范围限定逐渐成为影响临床合理用药、甚至引发医患纠纷的重要因素。”2022年10月12日,国家医保局官网发布了对全国人大代表米雪梅提出的议案的答复。

而随着带量采购、医保药品目录准入谈判、DRG/DIP支付方式改革等医保相关政策的“重拳出击”,我国药品使用监督管理能力和水平已显著提高,在说明书之外再对药品支付范围进行限定的必要性,已大幅降低。

“有必要将目录内药品支付范围逐步恢复至药监部门批准的药品说明书的范围,将用药选择权、决策权真正还给临床医生。”国家医保局在答复中提到,而实现这一目的的途径之一,便是目前多地正在推行的医保支付标准试点

施行18年

医保药品限定支付对临床影响何在?

自2000年《国家基本医疗保险药品目录》诞生以来,国家分别于2004年、2009年、2017年、2019年和2020年对其进行了调整。

在2004年的调整中,我国开始对医保目录内药品的支付范围进行限定,并沿用至今。2020版、2021版药品目录中具有限定支付范围的药品数量分别为673、747种。

在支付限定下,临床在使用这些有限定支付药品时,如果符合限定支付范围便可按规定报销,否则医保基金不予支付,由医疗机构承担全部责任。

大多数药品的限定支付范围,都是该药已经明确的主治疾病以及较常用的临床用途。2019版医保目录发布时,国家医保局医药服务管理司司长熊先军曾表示,所有支付限定都在药监部门批准的说明书适应症范围内。尤其是针对容易过度使用的药品(如抗生素、营养制剂和中药注射剂等),将综合考虑其临床价值、临床地位、可替代程度、费用水平等因素,确定支付限定。

具体来说,医保的支付限制主要有限门诊与定点药店、限适应症、限二线用药、限发病时间、限使用时段(如手术前后)、限基金类型等:

以2021版药品目录为例:

在备注一栏标有“▲”的药品,即仅限门诊使用和定点药店使用;

标注了“适应症”的药品,即患者必须出现适应症限定范围情况并有相应的临床体征及症状、实验室和辅助检查证据以及相应的临床诊断依据,方可使用;

标注了“二线用药”的药品,支付时应有使用一线药品无效或不能耐受的证据;

标为“限工伤保险”或“限生育保险”的药品,是仅限工伤保险基金、生育保险基金支付。

以“注射用血塞通(冻干)”为例,在2021年医保目录中便明确规定,限二级及以上医疗机构的

按照基本医保“千方百计保基本,始终做到可持续”的功能定位,对部分医保药品实施使用限制,好处显然易见:不仅有利于减轻患者负担、防止药品滥用、保障用药安全,而且可以维护基金安全。

临床复杂!

医保药品限定支付“副作用”渐显

虽然限制支付不等于限制使用,只是没有达到限制支付范围的条件时,医保基金不予支付而已,患者可以选择自费使用。

但由于基本医保是医疗机构尤其是公立医院的最大买单方,医保拒付的威力不容小觑。限定了药品支付的范围,多少也影响了医生的临床诊疗决策。

实际诊疗过程中,超限用药情况在临床普遍存在,临床经常因违反限制条件而发生医保拒付的情况。如何减少临床超限用药,也由此成为医院管理者的工作重点之一,花费了不少人力与物力成本。

研究显示,2017—2019年某医院超限用药医嘱共46347条,涉金额110.63万元,该院24个临床科室中有16个存在超限用药的情况。其中,医保拒付最多的项目为:违反限定适应证用药和超限定频次。

临床频频出现超限用药,背后的原因显而易见:医保限制条件政策的制定是基于绝大部分人群的需要,但临床上病情千变万化,有些特殊患者的用药超出医保限制条件,也无可厚非。

此外,一些限定支付范围较为苛刻、不尽合理或不易操作、限定支付条件的描述比较简洁、导致医务工作者因不能充分了解其制定的方法和依据等,也会减少临床遵守支付限制的积极性,导致超限用药。

以“

虽然“天麻素注射液”的说明书适应症是神经衰弱、神经衰弱综合症及血管神经性头痛等症,但众所周知,头痛或眩晕是上述适应病症最为常见的临床表现,医保限定支付之后,该药品的使用量也将大大限制。

越来越多的医务人员和患者反映,医保药品支付范围限定逐渐成为影响临床合理用药、甚至引发医患纠纷的重要因素。

“医保支付标准”来了

医保放开限制,让市场决定用什么药

在特定历史条件下,支付限制措施对维护基金安全、防止药品滥用等行为发挥了一定作用。但其对临床的“不良影响”也切实存在。

随着国家医保局成立,改革快速推进,通过全链条全系列发力,药品使用监督管理能力和水平显著提高,在说明书之外再对药品支付范围进行限定的必要性已大幅降低。

国家医保局在回复中表示,从维护患者用药公平、改善医患关系、便于临床合理施治的角度,有必要将目录内药品支付范围逐步恢复至药监部门批准的药品说明书的范围,将用药选择权、决策权真正还给临床医生。

这也意味着,医保部门将放开医保药品的使用限制,宣告医保药品支付范围限定政策即将退出历史舞台。

在确保基金安全和患者用药公平的前提下,目前国家医保局正在按照“减少增量、消化存量”的原则,逐步将目录内药品的支付范围恢复至药品说明书。

2021年医保目录调整中,谈判成功的94个药品,支付范围已全部与说明书一致。

对于目录内原有支付限定的其他药品,鉴于支付限定调整复杂敏感,涉及基金安全、患者受益和企业利益,为稳妥有序、公平公正,医保部门于2022年初开展了“医保支付标准试点”,30种药品被纳入试点,按通用名(含剂型)确定药品的医保支付标准,支付范围恢复至药品说明书范围,不再限定其他支付范围。

试点药品将按照规则重新确定医保支付标准,即这些药品不再按100%或者70%的比例报销,而是设置一个固定的报销标准:如果药品价格不高于支付标准时,按统筹区政策报销;如药价超出标准,则患者自行承担多余部分。

其中,“国谈药品”通过谈判确定支付标准;“集采药品”以中选价格为基准确定支付标准;“两非”(非国谈药和非国采或省采药品)药品,则以挂网价格为基础,按量价加权的原则确定医保支付标准。

这也意味着同一通用名的药品,医保支付标准将实现统一:区域内所有定点医药机构,只要使用试点药品,均按此医保支付标准执行。

据不完全统计,目前浙江、福建、安徽、天津、江西、内蒙古、贵州、新疆等地均公布了试点名单,陆续在推进医保支付标准试点工作。

按通用名确认药品的医保支付标准,且支付范围同步恢复至药品说明书,不再有其他额外限制,这种折中的办法与“一刀切”的支付范围限定相比,优势显而易见——既有效调节了药品使用,又减少了医保基金的压力,而且把选择权交给了市场(患者),促进市场竞争更加公平、有效。

同一支付标准下,高于支付标准则患者自付——对价格敏感的患者可以选择价格便宜的药品,更看重品牌的患者,则可以选择自己承担一部分费用而选择更贵的药品。

医保支付范围限制取消之后,试点药品的使用量或将大幅提升。由此,为防止这些药品被滥用,国家与各地医保局均表示,试点药品将被纳入重点监测范围,强化监管,以确保药品使用的合理性,维护患者利益和基金安全。

参考资料:

1.张洪成、徐 凯、王人颢. 医保限制性药品的使用与管理策略探讨[J]. 江苏卫生事业管理, 2021年8月, 第32卷(第8期).

2.

3.罗芬、李一意、罗霞. 2020年国家医保药品目录限定支付情况及变化趋势分析与优化建议[J]. 中南药学, 2021年7月, 第19卷(第7期).

4.赛柏蓝 遥望. 今起!新版医保目录实行,747个药限制支付(附名单)[EB/OL]. 2022年[2022年11月].

5.医药云端信息 安诺影. 医保支付标准有望统一,1月1日已启动试点[EB/OL]. 2022年[2022年11月].

6.新华社 彭韵佳. 国家医保局:逐步将医保目录药品支付范围恢复至说明书范围[EB/OL]. 2021年11月[2022年11月].

来源:“健康界”微信公众号,作者:谷会会

原标题:《重磅!国家医保局新政利好临床医生!》

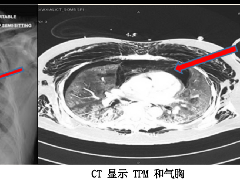

纵隔大细胞神经内分泌癌1例CT影像

纵隔大细胞神经内分泌癌1例CT影像  张力性纵隔气肿影像表现及严重度分级

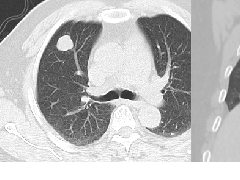

张力性纵隔气肿影像表现及严重度分级  迅速增大的肺部结节,首先考虑良性,确诊需要肺穿

迅速增大的肺部结节,首先考虑良性,确诊需要肺穿  肺隔离症:易误诊为肺癌的占位性病变,肺穿刺禁忌!

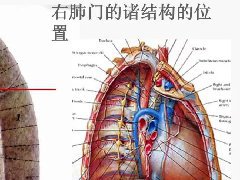

肺隔离症:易误诊为肺癌的占位性病变,肺穿刺禁忌!  肺段与肺内管道应用解剖

肺段与肺内管道应用解剖  肺转移瘤的十种不典型CT表现

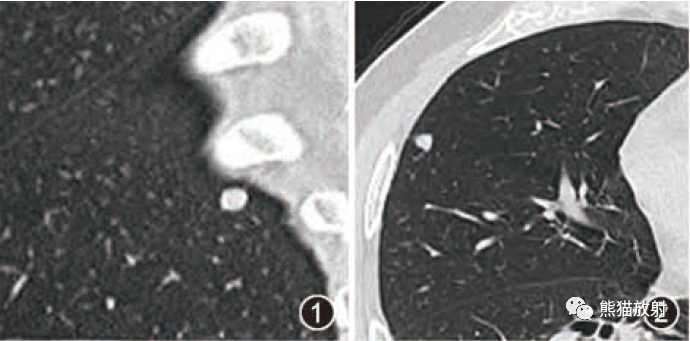

肺转移瘤的十种不典型CT表现  肺内淋巴结的CT表现特点及与病理对照

肺内淋巴结的CT表现特点及与病理对照  肺实变与肺不张的CT鉴别诊断

肺实变与肺不张的CT鉴别诊断  医生现身说法,这五种忙帮不得!

医生现身说法,这五种忙帮不得!  北大教授:要真正让医务人员有阳光体面的收入!医

北大教授:要真正让医务人员有阳光体面的收入!医  为值夜班的医生护士鼓与呼:请给我们更多关注!

为值夜班的医生护士鼓与呼:请给我们更多关注!  广东拟取消医院用药数量限制,满足患者多样性需求

广东拟取消医院用药数量限制,满足患者多样性需求  博士、硕士入职就给精装房!又有医院不惜下血本招

博士、硕士入职就给精装房!又有医院不惜下血本招  历时7年之久,温医生宣判无罪!

历时7年之久,温医生宣判无罪!  重磅!四川发文:严禁限制医生多点执业

重磅!四川发文:严禁限制医生多点执业  与真人医生诊断一致性达96%:AI医生应用前景广阔

与真人医生诊断一致性达96%:AI医生应用前景广阔