国家推广“三明经验”已近9年,在我看来,除“三明经验”的个别元素被国家和地方借鉴之外,“三明式”系统改革还没有走出三明市。

在三明医改初期,改革内容主要是补偿机制“三医联动”改革,现在被称作“三医协同”改革,本文尝试运用利益相关者分析等方法,分析“三医联动”为啥难?

终点是提高医生薪酬

现在所讲的“三医联动”改革主要指“补偿机制”的医疗医保医药联动改革,其实“三医联动”的范畴还应包括管理体制、服务体系、采购模式等等。

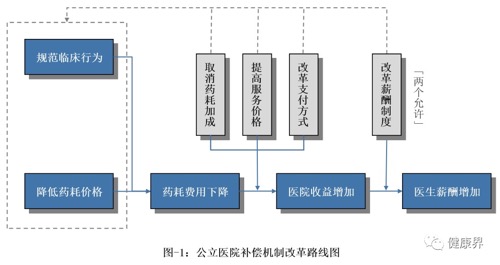

在《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》(国办发(2015〕38号)中,“补偿机制”改革被描述为“通过降低药品耗材费用、取消药品加成、深化医保支付方式改革、规范药品使用和医疗行为等措施,留出空间,同步理顺公立医院医疗服务价格,建立符合医疗行业特点的薪酬制度。”

我们以业务为主线对上述内容进行梳理,改革的起点是降低药耗价格和规范医疗行为,改革的终点是提高医生薪酬。

而取消加成、支付方式改革、服务价格改革、薪酬改革等政策则是改革启动和目标达成的条件(见图1)。上述改革被称为“腾笼换鸟”,是在总量控制条件下优化医院收支结构,进而优化医生收入结构,改革目标其实是医生收入阳光化。

本质是适当放松对医疗服务价格和医生劳动力价格的管制

我们对某市取消药品加成改革前一年的运营数据做过分析,全市21家公立医院医疗服务的边际收益率为 71.80%,药品的边际收益率为 11.18%,前者是后者的 6 倍多。

“腾笼换鸟”的本质是在总量控制前提下减少边际收益率低的药品使用。将节省的费用转移为边际收益率高的医疗服务收入,也就是说即使医院的收入不增加,收益也会增加。“腾笼换鸟”在经济上是合理的,当然改革前提是药品存在普遍的滥用现象。

上述的收益倍增是有条件的,需要医院改变用药行为、减少药品滥用。

如果只是取消药品加成、提高服务价,而医院的用药行为没变,其结果只是相当于把左口袋的钱放入右口袋。

用药行为不变相当于做”加减法“,减少药品滥用则相当于做“乘法”,全国多数地区还处在做“加减法”阶段,一个地方医疗服务价格调整次数可以反映其改革所处的位置。

“收益倍增”是有案例的,在一次访谈中有位院长坦陈,改革前药学人员想开展临床药学业务,院长口头上不得不支持,但是心里并不情愿,到年底还可能会用药品充业务收入。

当该地几乎同时开展取消药品加成和医保支付方式改革后,院长意识到药品变为“成本源”,于是大力支持药学人员开展“处方点评”、张榜公布严重滥用药品的医生并给予处罚。

在取消药品加成改革初期,许多医院药学人员抱怨地位下降,而唯有这家医院的药学人员在许多公开场合讲地位提升。年终这家医院新增结余数以亿计,许多业内人士知道这件事。

我们也对药品灰色收入的经济成本做过分析,在取消加成和 DRG/DIP条件下,1元灰色收入的机会成本是3元,如果有人收取1元灰色收入,会让其所在的核算单位收益减少3元。

通过上述分析,我认为“腾笼换鸟”在经济上对医院和医生有利且不增加医保和患者负担,改革的政策设计有合理性。同时我还认为“腾笼换鸟”的本质是在总量控制条件下,适当放松对医疗服务价格和医生劳动力价格的管制, 政策设计没这么说,但有这意思。

医务人员作为受益者不知情、不领情

医改的目的是解决看病贵和抗病难问题,改革的受益者当然应该是患者。但是仅就补偿机制改革的政策设计而言,如图1所示,受益者却是医生。

如果不出意外,当你看到上述观点时一定很惊讶。当我们对医务人员进行访谈时,他们听到这个观点时几乎都是吃惊的,政策设计的改革受益者竟然多数对改革意图不知情!

我们在问卷调查中设计了类似问题,在一个省级公立医院薪酬改革试点城市,对“医院是否开展薪酬改革”问题,选择“不清楚”和“没有”的分别为25%和16%,两者合计达 41%。

在上述问卷调查中,我们要求医生对特定时间段(注:期间开展了薪酬改革)薪酬水平变化做出评价,选择“没有变化”、“下降”和“明显下降”的比例分别是 43%、21%和9%,三者合计达73%。实际上根据医院提供的报表,薪酬水平是略有增长的,可惜其增长幅度还没足以让医生们感受到。

结合网上医生们对医改的评价, 我们不难发现:医生本是改革设计的受益者,而实际情况却是他们对改革不知情、不领情。

初步分析,导致上述偏差的原因有两个:一是受破除逐利性理念的影响,在改革动员中回避谈利益,没有把利益机制说清楚。二是薪酬改革进展不大,虽然有两个允许作为“尚方宝剑”。但是医院薪酬总额受多个政府部门调控,院内分配大锅饭问题一直没有得到解决。

权力与利益配置不合理

“三医联动”改革涉及政策调整和业务变革两个层面。政策调整的责任主体是政府相关职能部门,其权力可分解为政策调研权、策划权、决策权、执行权、监控权、评估权等。业务变革主要指降低药耗价格和规范医疗行为,责任主体分别是医保部门和医生,其权力包括决策权和执行权等。

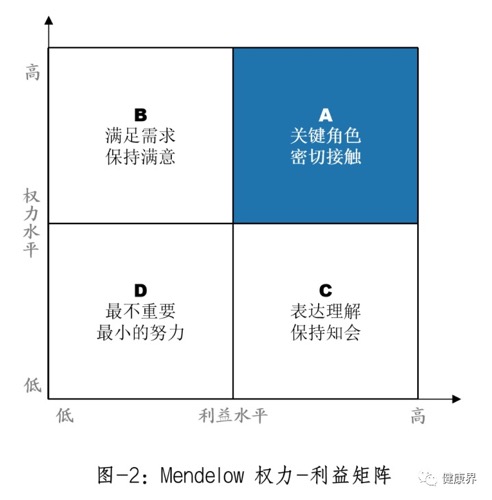

我们利用权力-利益矩阵(Mendelow矩阵)对业务变革的主要责任主体进行分析:当责任主体权力最大、利益水平最高时,改革推进才顺利(见图2)。

根据上述分析,医生对规范医疗行为拥有较大的权力,按改革政策设计其利益水平也高,本来应该处于A象限。

可实际情况却是医生对改革的利益设计不知情、不领情,处于B象限。

医保部门是降低药耗价格以及支付方式改革和服务价格改革的责任主体。

对于降低药耗价格而言,医保部门权力大、利益水平高,处于A象限。这足以能解释医保部门在短短几年之内就突破困扰多年的药价虚高问题。

但是对于服务价格改革而言,医保部门权力大、利益水平低,处于B象限,这似乎也能解释深化医疗服务价格改革力度不够问题。

在“三联动改革”中,医保部门犹如一方面通过采购将钱转入左口贷,另一方面通过支付方式改革和 服务价格改革将钱从右口袋掏出,总体利益水平不高,处干B象限。当然这一判断完全基于理论分析,没有也无法证实或证伪。

在深入推广三明医改经验监测评价指标体系中,由党委和政府主要色责同志(双组长)或其中一位主要负责同志担任医改领导小组组长、由一位政府负责同志统一分管医疗、医保、医药工作位居指标体系之首。

其意图是将权力进行纵向集中和横向集中,这样的权力配置或许能解决政策调整中各部门相互型肘问题,但是似乎无法解决业务变革的两个关键主体动力不足问题。

《关于因地制宜推广福建三明经验深化上海市医药卫生体制改革的工作方案》规定各区由区长担任医改领导小组组长,区政府常务会议或区委常委会、深改委会议每年至少要专题研究1次医改工作。

在这个文件公布后,我们根据公开资料统计了华东5个省会城市和1个直辖市的党委负责人在本岗位的任职时间平均为10.2个月。我们能粗略地感觉到,领导们都很忙,一年才能为医改开一次会议,而领导们平均在岗时间还不足一年。

不难发现,“三联动改革”的两个最关键的主体权力虽大,但利益水平却不高,同时改革的推动者们寄希望领导出面推动改革,可领导们很忙,任职时间又短。所有这一切或许就是“三联动改革”推进迟缓的原因吧。

本文仅权力和利益角度对医改做了分析,其利益主要指经济利益。需要说明的是,政府部门的行为有政治、行政、道德、利益等多种驱动力,只分析利益因素是不全面的。但是不可否认,推行新的公共政策,也需要职、权、责、利四者统一。

来源:“健康界”微信 公众号,作者:王宏志

原标题:《难!让医务人员收入阳光化的“三医联动”改革为啥难推动?》

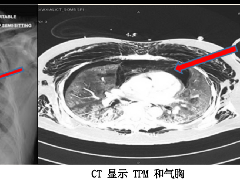

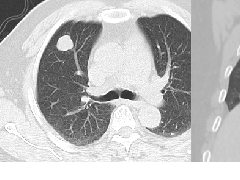

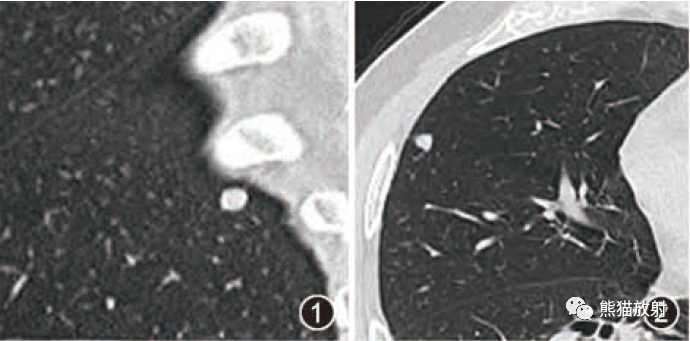

纵隔大细胞神经内分泌癌1例CT影像

纵隔大细胞神经内分泌癌1例CT影像  张力性纵隔气肿影像表现及严重度分级

张力性纵隔气肿影像表现及严重度分级  迅速增大的肺部结节,首先考虑良性,确诊需要肺穿

迅速增大的肺部结节,首先考虑良性,确诊需要肺穿  肺隔离症:易误诊为肺癌的占位性病变,肺穿刺禁忌!

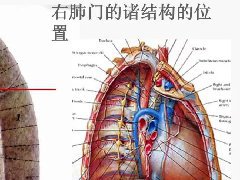

肺隔离症:易误诊为肺癌的占位性病变,肺穿刺禁忌!  肺段与肺内管道应用解剖

肺段与肺内管道应用解剖  肺转移瘤的十种不典型CT表现

肺转移瘤的十种不典型CT表现  肺内淋巴结的CT表现特点及与病理对照

肺内淋巴结的CT表现特点及与病理对照  肺实变与肺不张的CT鉴别诊断

肺实变与肺不张的CT鉴别诊断  医生现身说法,这五种忙帮不得!

医生现身说法,这五种忙帮不得!  北大教授:要真正让医务人员有阳光体面的收入!医

北大教授:要真正让医务人员有阳光体面的收入!医  为值夜班的医生护士鼓与呼:请给我们更多关注!

为值夜班的医生护士鼓与呼:请给我们更多关注!  广东拟取消医院用药数量限制,满足患者多样性需求

广东拟取消医院用药数量限制,满足患者多样性需求  博士、硕士入职就给精装房!又有医院不惜下血本招

博士、硕士入职就给精装房!又有医院不惜下血本招  历时7年之久,温医生宣判无罪!

历时7年之久,温医生宣判无罪!  重磅!四川发文:严禁限制医生多点执业

重磅!四川发文:严禁限制医生多点执业  与真人医生诊断一致性达96%:AI医生应用前景广阔

与真人医生诊断一致性达96%:AI医生应用前景广阔