近年来,一些医生在短视频平台依靠自己的专业医学知识科普,收获无数粉丝。但值得注意的是,在某些互联网平台,穿着白大褂的到底是不是真医生,让人难以辨别。

7月10日,网信办发布《关于加强“自媒体”管理的通知》(简称《通知》),提出对“自媒体”管理的13项要求,其中有些要求涉及医疗卫生。

如《通知》中的第2项要求,强化资质认证展示。对从事金融、教育、医疗卫生、司法等领域信息内容生产的“自媒体”,网站平台应当进行严格核验,并在账号主页展示其服务资质、职业资格、专业背景等认证材料名称,加注所属领域标签。对未认证资质或资质认证已过期的“自媒体”,网站平台应当暂停提供相应领域信息发布服务。

第12项要求,严格违规行为处置。对未通过资质认证从事金融、教育、医疗卫生、司法等领域信息发布的“自媒体”,应当采取取消互动功能、禁言、关闭等处置措施。

医疗太特殊,与每个人的健康利益息息相关。近年来,随着国家相关政策法规的不断完善,各大平台加大了对于医疗违规用户的清理。

例如,据某平台发布的医疗违规用户治理公示内容显示,在2023年3月,该平台共清退15个非合规医生的职业资质认证,对4884名违规医生人设账号进行限流和私信禁言,对6571个无资质的医生人设账号进行昵称简介重置;在内容上,对14.47万篇违规医疗健康笔记进行下架、限流处置,并对52万篇笔记进行风险贴条提示。

一个平台中,医疗违规用户和相关内容就有如此之多,可以想象整个互联网平台中此类用户和内容到底有多多。

而上述《通知》的发布,也进一步说明网信办对于相关职业资质认证是非常重视的。各大平台将来势必会开展多轮次医疗专项治理。

有媒体评论认为,网信办针对“自媒体”提出强化资质认证的要求,不仅能遏制医疗违规乱象的发生,还会让消费者对于有所属领域标签的专业化红人(如皮肤科医生的标签),有更为直接明了的认知,也在一定程度上为消费者创造了良好的种草和被安利、科普的网络环境。

总之,网络正日益影响和改变着人们的工作和生活方式。但网络并不是法外之地,加强对“自媒体”的管理,有助于“自媒体”的健康发展。

(环球医学编辑:常路)

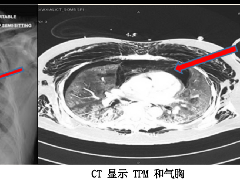

纵隔大细胞神经内分泌癌1例CT影像

纵隔大细胞神经内分泌癌1例CT影像  张力性纵隔气肿影像表现及严重度分级

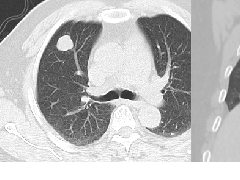

张力性纵隔气肿影像表现及严重度分级  迅速增大的肺部结节,首先考虑良性,确诊需要肺穿

迅速增大的肺部结节,首先考虑良性,确诊需要肺穿  肺隔离症:易误诊为肺癌的占位性病变,肺穿刺禁忌!

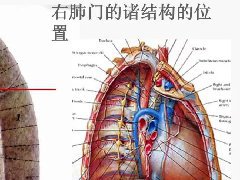

肺隔离症:易误诊为肺癌的占位性病变,肺穿刺禁忌!  肺段与肺内管道应用解剖

肺段与肺内管道应用解剖  肺转移瘤的十种不典型CT表现

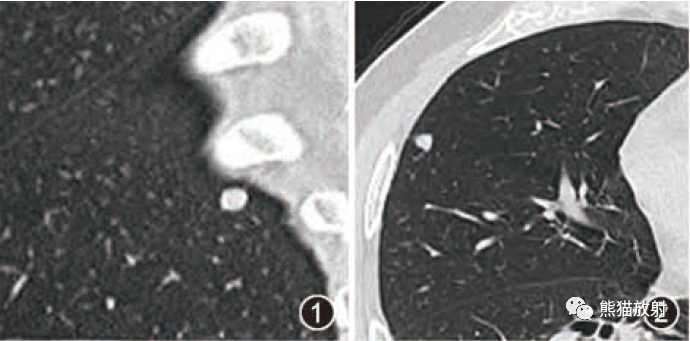

肺转移瘤的十种不典型CT表现  肺内淋巴结的CT表现特点及与病理对照

肺内淋巴结的CT表现特点及与病理对照  肺实变与肺不张的CT鉴别诊断

肺实变与肺不张的CT鉴别诊断  医生现身说法,这五种忙帮不得!

医生现身说法,这五种忙帮不得!  北大教授:要真正让医务人员有阳光体面的收入!医

北大教授:要真正让医务人员有阳光体面的收入!医  为值夜班的医生护士鼓与呼:请给我们更多关注!

为值夜班的医生护士鼓与呼:请给我们更多关注!  广东拟取消医院用药数量限制,满足患者多样性需求

广东拟取消医院用药数量限制,满足患者多样性需求  博士、硕士入职就给精装房!又有医院不惜下血本招

博士、硕士入职就给精装房!又有医院不惜下血本招  历时7年之久,温医生宣判无罪!

历时7年之久,温医生宣判无罪!  重磅!四川发文:严禁限制医生多点执业

重磅!四川发文:严禁限制医生多点执业  与真人医生诊断一致性达96%:AI医生应用前景广阔

与真人医生诊断一致性达96%:AI医生应用前景广阔