脊柱弥漫性特发性骨质增生症

概述

- 最早由Jacques Forestier和他的学生Jaume Rotes-Querol在1950年报道,为与强直性脊柱炎区别,命名为senile ankylosing vertebral hyperostosis,又称Forestier病。

- 随后被Resnick提出的Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis(DISH)弥漫性特发性骨质增生症取代

- 临床并不少见,好发于中老年人,以韧带、肌腱附着点部位的钙化和骨化为特征,最常累及脊柱。

流行病学

- 发病率随年龄、地域及诊断标准而异

- 一般认为20岁以后即可发病,但多在50岁以后诊断

- 文献报道50岁后发病率约为25%,且发病率随年龄增长及肥胖程度而增加

- 有学者认为男性更常见,也有人认为男女比例无差别

病因、发病机制

尚不明确

- 遗传因素:hla-B8、cOl6A1与部分DISH患者相关

- 血清学发现

- DKK-1(天然骨细胞增殖抑制剂)血清水平降低,但存在争议

- 相关危险因素

- 2型糖尿病、痛风、肥胖

临床诊断

- 影像诊断为主,多种标准并行

- Resnick标准广泛接受

- 至少连续4个椎体前外侧缘前纵韧带连续性骨化(3个连续骨桥形成);

- 受累节段椎间隙高度正常,无明显退变征象无椎小关节僵直,无骶髂关节侵蚀、融合或关节内骨质融合

- 椎体前外侧2个连续骨桥形成

- 排除受累节段退变及强直性脊柱炎(AS)

- 有作者认为是比Resnick标准更早期的诊断

- Utsinger’s classification(存在争议)

- 确诊:Resnick标准

- 疑诊:排除退变及AS前提下,1或0个脊椎骨桥+外周骨(如髌骨、跟骨、尺骨鹰嘴)明显骨赘及骨刺形成

临床表现

- 脊柱活动度下降

- 少数可表现背痛,但程度轻于骨关节炎颈椎受累可出现吞咽困难

- 椎体骨折、脊髓损伤

- 关节活动度下降

- 一般无疼痛

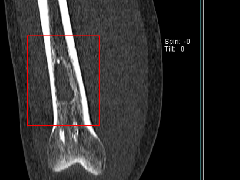

影像学表现

- 脊柱最常受累

- 胸椎最常见,其次为颈椎、腰椎

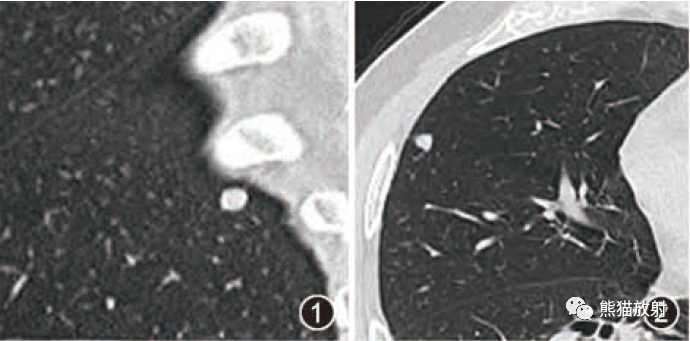

- 椎体前外侧连续性骨化,后纵韧带、黄韧带也可受累非边缘性韧带骨赘,即骨化不发生于间盘边缘,形成波浪样外观

- 随时间进展骨化厚度可从1-2mm增至20mm

- 椎间隙高度正常

非边缘型骨赘

边缘型骨赘

外周关节受累

- 多累及肩关节、肘关节及掌指关节

- 骨肥厚程度严重

- 骨化部位位于肌腱、韧带附着点,不进入关节内

- 关节外肌腱端病常见,好发于鹰嘴、跟骨及髌骨部位

- 骶髂关节周围韧带骨化、髂腰韧带骨化有较高特异性

鉴别诊断

强直性脊柱炎(AS):青少年起病;HLA-B27阳性;骶髂关节骨质侵蚀、融合椎小关节僵直

骨关节炎(0A):

- 中老年多见;

- 好发部位不同:脊柱颈椎、腰椎最常受累;外周髋、膝关节最常受累

- 脊椎间盘退变、椎间隙狭窄:外周关节软骨损伤,关节内骨质增生

治疗

- 仅有疼痛时保守对症治疗

- 吞咽困难、骨折时需手术治疗

纵隔大细胞神经内分泌癌1例CT影像

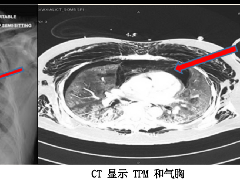

纵隔大细胞神经内分泌癌1例CT影像  张力性纵隔气肿影像表现及严重度分级

张力性纵隔气肿影像表现及严重度分级  迅速增大的肺部结节,首先考虑良性,确诊需要肺穿

迅速增大的肺部结节,首先考虑良性,确诊需要肺穿  肺隔离症:易误诊为肺癌的占位性病变,肺穿刺禁忌!

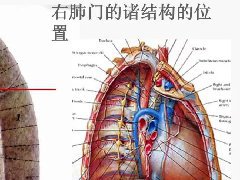

肺隔离症:易误诊为肺癌的占位性病变,肺穿刺禁忌!  肺段与肺内管道应用解剖

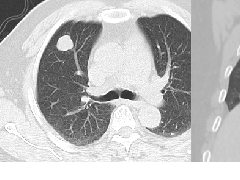

肺段与肺内管道应用解剖  肺转移瘤的十种不典型CT表现

肺转移瘤的十种不典型CT表现  肺内淋巴结的CT表现特点及与病理对照

肺内淋巴结的CT表现特点及与病理对照  肺实变与肺不张的CT鉴别诊断

肺实变与肺不张的CT鉴别诊断  医生现身说法,这五种忙帮不得!

医生现身说法,这五种忙帮不得!  北大教授:要真正让医务人员有阳光体面的收入!医

北大教授:要真正让医务人员有阳光体面的收入!医  为值夜班的医生护士鼓与呼:请给我们更多关注!

为值夜班的医生护士鼓与呼:请给我们更多关注!  广东拟取消医院用药数量限制,满足患者多样性需求

广东拟取消医院用药数量限制,满足患者多样性需求  博士、硕士入职就给精装房!又有医院不惜下血本招

博士、硕士入职就给精装房!又有医院不惜下血本招  历时7年之久,温医生宣判无罪!

历时7年之久,温医生宣判无罪!  重磅!四川发文:严禁限制医生多点执业

重磅!四川发文:严禁限制医生多点执业  与真人医生诊断一致性达96%:AI医生应用前景广阔

与真人医生诊断一致性达96%:AI医生应用前景广阔