MRI是评估关节软骨、韧带、肌腱及其周围软组织最理想的成像方法。膝关节作为临床扫描中最常见的扫描部位之一,在我们每天的临床扫描中都会遇到很多例的膝关节扫描。膝关节的扫描虽然简单,但要想获得优异的膝关节MRI图像,需要掌握其成像要点和扫描技巧。本期主要分享膝关节MRI扫描的成像要点及细节,仅供大家参考。

膝关节扫描中的线圈选择

可用于扫描膝关节的线圈较多,应优先选择多通道的专用线圈,如未配置专用线圈,则应选择贴合性较好的小线圈进行扫描,如小柔性线圈等。

选择的线圈需要保证:

对于需要行双侧膝关节扫描的,不建议采用大线圈同时进行双侧的膝关节扫描,为了保证图像质量应分别进行单侧的扫描。

膝关节摆位中的几个角度

膝关节的扫描中为了更好地显示某些局部结构,临床摆位中常需要屈曲呈相应的角度以获得更好的显示效果。

如临床扫描中通常会采用膝关节屈曲呈15-30°,使前交叉韧带更好的远离髁间窝上缘,从而让纤细的前交叉韧带能够完整、连续的在1-2层图像中显示,这样则更有利对前交叉韧带的评估,在临床中建议常规采用该体位扫描。

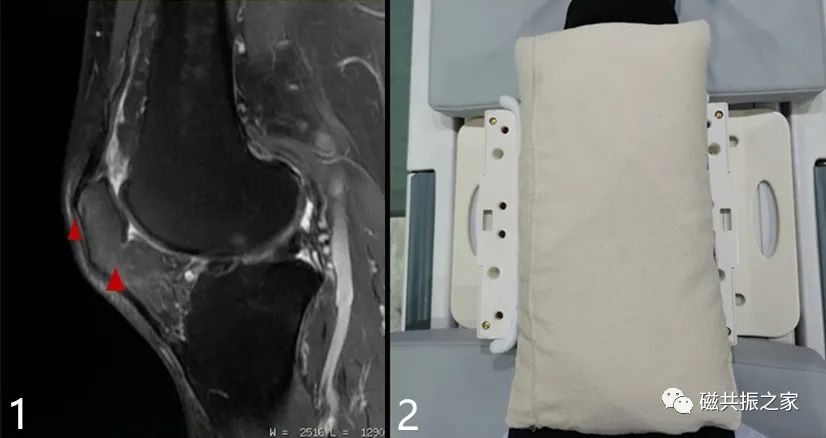

部分专用线圈其软垫会设计呈相应的屈曲角度,而大部分线圈的软垫未设计呈相应的曲度,对于这样的线圈则需要自行使用软垫使其膝关节屈曲呈临床需要的角度。

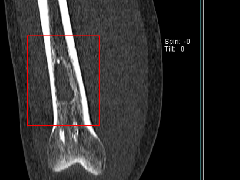

自行使用软垫使其膝关节呈屈曲状态时,应使用沙袋或软垫填充于线圈与组织间的间隙,以改善图像的均匀性。上图△,未使用填充物填充于线圈与组织间的间隙,从而获得的图像均匀度较差。

在膝关节的扫描中,合理使用沙袋不但可以改善图像质量,还可以有效的制动。

同时,也有建议采用脚尖外旋约呈15°进行扫描,可更好的显示前交叉韧带,但个人认为该体位对于前交叉的显示效果是有限的,再者由于摆位过程中角度的准确性、患者的舒适性及制动等问题,大大地限制了其临床应用。当然,为了更好的显示前交叉、后交叉等某些局部结构,很多学者也对其做了比较多的研究,比如一些特殊个体屈曲位的扫描。在实际摆位中,不应过度的追求角度问题,应综合考虑受检者的实际情况和扫描效率等问题。如确实需要显示一些细微或特殊的解剖结构,更建议使用各向同性的3D序列加以补充。

膝关节扫描中的定位角度

膝关节的扫描基线以股骨内、外髁后缘连线为基准,实际扫描中较常见的矢状面定位主要有两种方式:

图1:垂直于股骨内外髁后缘。

图2:平行于股骨外侧髁前缘。

膝关节扫描定位的差异主要存在于矢状位的定位中,在常规的扫描中建议采用图1的方式定位,该定位方式对90%以上的前交叉韧带都可以得到很好的显示,同时也更利于对半月板及关节软骨的评估。当标准的图1矢状面不足以评估前交叉韧带时,可补充薄层的图2斜矢状面扫描方式。

半月板作为膝关节扫描中重点观察的结构,为了更好的评估半月板的损伤类型,在定位时建议至少有一个层面要经过该半月板的损伤层面。

膝关节扫描中的几个细节

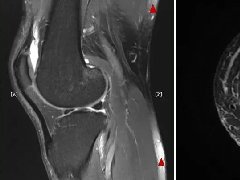

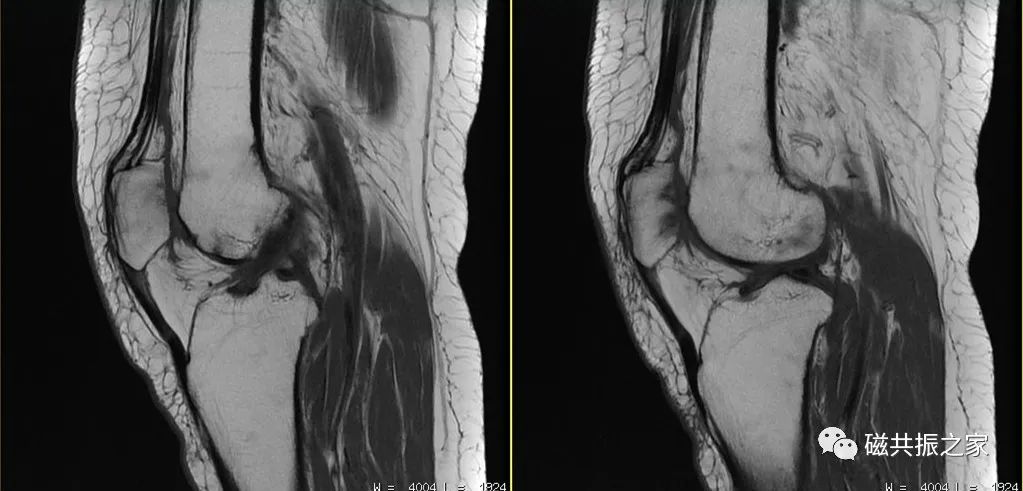

在关节的扫描中PDWI序列常采用较长TE值进行扫描,图△,TE=35ms。

在关节的扫描中PDWI序列常采用较长TE值进行扫描,图△,TE=35ms。

采用延长的TE(30-50ms)序列具有如下优势:

短TE的PDWI虽然图像对比较好,但其图像对比不够丰富,对水肿信号不敏感等缺点,图△,TE=15ms。

在膝关节的扫描中,为了能更好的显示骨质、关节软骨、液性信号等细微的解剖结构,不宜采用长回波链或较窄的带宽扫描。

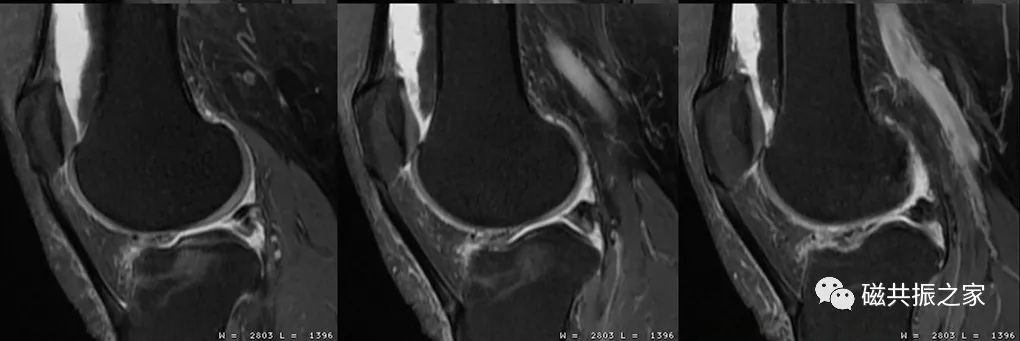

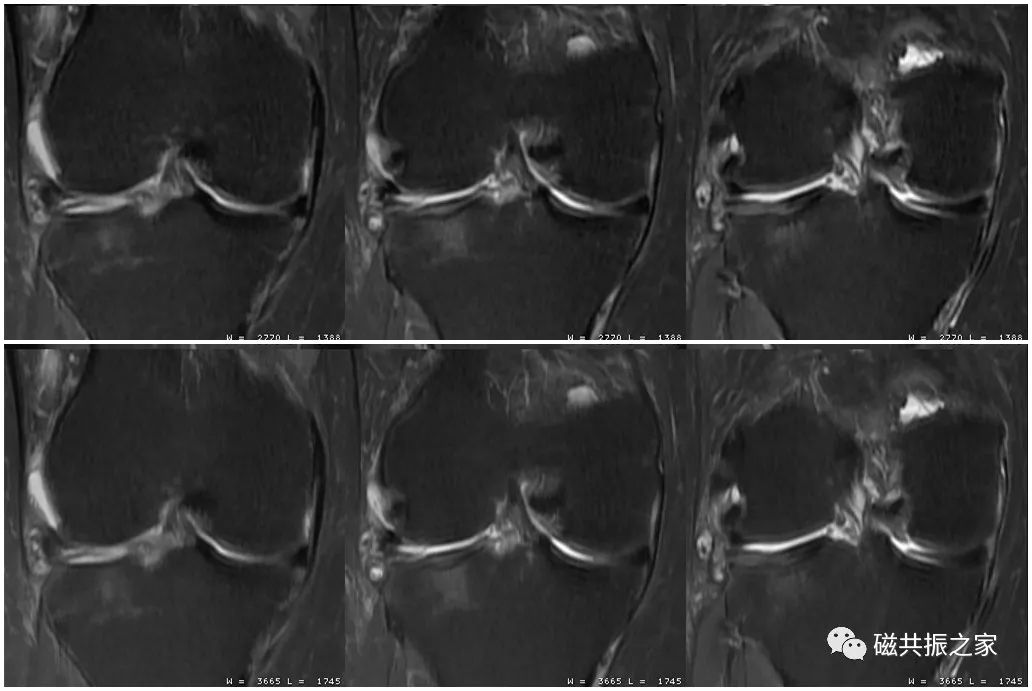

MRI的信号主要来自于水和脂肪中的氢质子,虽然较强的压脂程度可突出某些组织间的对比,但更多的脂肪被抑制掉,图像的SNR会下降,图像会更“黑”,则不利于我们做更高分辨率的图像。在进行膝关节的小体素扫描时,使用部分压脂则可以保证图像足够的信噪比。如上图的压脂程度为80%,下图的压脂为100% 。

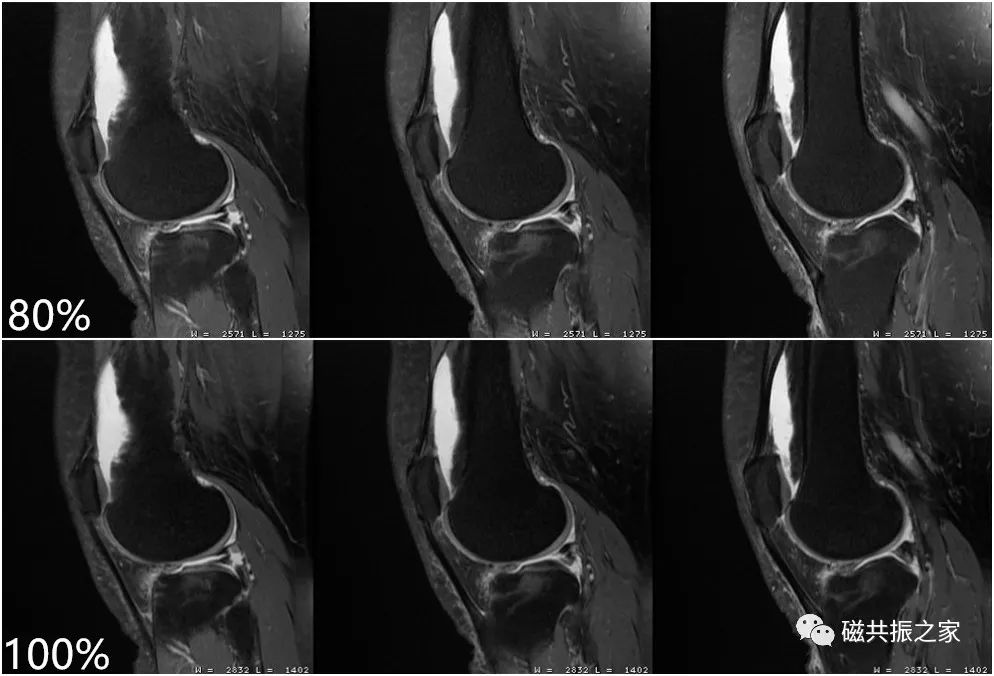

图像的分辨率并不是由单一参数决定的,在调整参数时应综合考虑时间、信噪比、对比度、伪影等相关因素。如图,上1,2,3幅图像的频率编码数为320;下1,2,3幅图像的频率编码数为512;虽然下面三幅图像的扫描体素较上面三幅图像更小,理论上分辨率会更高,但其实际分辨率并不及上面三幅图像。

在实际扫描中会遇到部分受检者髌骨前缘或下缘脂肪垫压脂不均的情况图1△,此时可以使用沙袋适当压迫加以改善,图2△。

膝关节扫描中的序列

膝关节的扫描序列常采用“四件套”:

| 需观察细微结构 | 建议补充3D序列 |

| 可疑关节软骨骨折 | 建议补充梯度回波T1WI压脂序列 |

| 可疑出血性病变 | 建议补充梯度回波T2*WI序列 |

| 可疑滑膜增生 | 建议补充T2WI压脂序列或增强扫描 |

| 金属植入物 | 建议采用专用序列或STIR序列 |

当然膝关节的扫描还有很多序列供选择,如3D-WATSc/3D-DESS/3D-FIESTA-C、T2 Mapping等,根据需求合理选择即可。

对于T1WI序列,使用较短的扫描时间即可获得较高分辨率的图像,膝关节的扫描中建议T1WI尽量使用较小的体素扫描,以获得更高分辨率的图像。

膝关节扫描序列总体原则:

参考文献:

王梓力,吴松,巴宏亮,廖云杰.个体化屈膝位的磁共振斜冠状位扫描对前交叉韧带的显像作用[J].中国医学影像学杂志,2017,25(9):695-697.DOI:10.3969/j.issn.1005-5185.2017.09.016.

张英魁,黎丽,李金锋. 磁共振成像系统的原理及其应用[M]. 北京大学医学出版社, 2021.

杨正汉, 冯逢, 王霄英. 磁共振成像技术指南[M]. 人民军医出版社, 2007.

钟砚琳,王海鹏,容可,王友,谢叻.不同屈曲角度下膝关节主要韧带有限元模型的建立和验证[J].中国组织工程研究与临床康复,2010,14(30):5515-5518.DOI:10.3969/j.issn.1673-

李杰,张海涛,陈锦伦,叶鹏程,张华,周本根,赵长青,孙友强,陈建发,向孝兵,曾意荣.MRI矢状位和轴位测量前交叉韧带断裂与髌股关节的稳定性[J].中国组织工程研究,2022,26(6):969-972

.8225.2010.30.002.

金笑,袁慧书.膝关节不同体位MR扫描评价前交叉韧带损伤及髌股关节不稳的研究进展[J].磁共振成像,2018,9(9):705-710.DOI:10.12015/issn.1674-8034.2018.09.012.

纵隔大细胞神经内分泌癌1例CT影像

纵隔大细胞神经内分泌癌1例CT影像  张力性纵隔气肿影像表现及严重度分级

张力性纵隔气肿影像表现及严重度分级  迅速增大的肺部结节,首先考虑良性,确诊需要肺穿

迅速增大的肺部结节,首先考虑良性,确诊需要肺穿  肺隔离症:易误诊为肺癌的占位性病变,肺穿刺禁忌!

肺隔离症:易误诊为肺癌的占位性病变,肺穿刺禁忌!  肺段与肺内管道应用解剖

肺段与肺内管道应用解剖  肺转移瘤的十种不典型CT表现

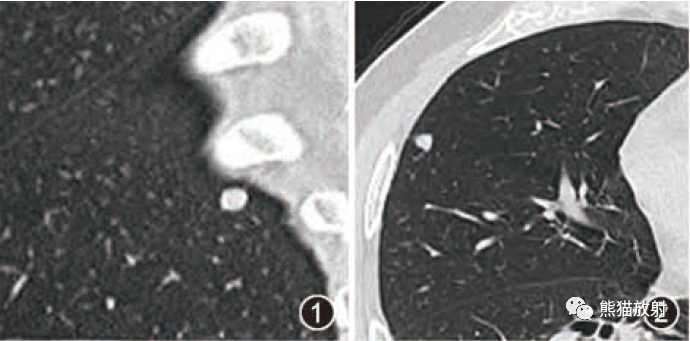

肺转移瘤的十种不典型CT表现  肺内淋巴结的CT表现特点及与病理对照

肺内淋巴结的CT表现特点及与病理对照  肺实变与肺不张的CT鉴别诊断

肺实变与肺不张的CT鉴别诊断  医生现身说法,这五种忙帮不得!

医生现身说法,这五种忙帮不得!  北大教授:要真正让医务人员有阳光体面的收入!医

北大教授:要真正让医务人员有阳光体面的收入!医  为值夜班的医生护士鼓与呼:请给我们更多关注!

为值夜班的医生护士鼓与呼:请给我们更多关注!  广东拟取消医院用药数量限制,满足患者多样性需求

广东拟取消医院用药数量限制,满足患者多样性需求  博士、硕士入职就给精装房!又有医院不惜下血本招

博士、硕士入职就给精装房!又有医院不惜下血本招  历时7年之久,温医生宣判无罪!

历时7年之久,温医生宣判无罪!  重磅!四川发文:严禁限制医生多点执业

重磅!四川发文:严禁限制医生多点执业  与真人医生诊断一致性达96%:AI医生应用前景广阔

与真人医生诊断一致性达96%:AI医生应用前景广阔