【临床资料】

男性,46岁。体检发现纵隔占位21个月。

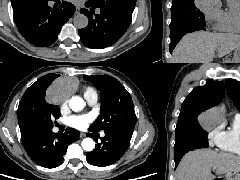

图1心包囊肿

A

B

C

D

E

F

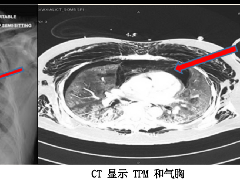

【影像学检查】

A.B.X线胸部正侧位片示右心缘前上部见一类圆形高密度占位,边缘清晰;

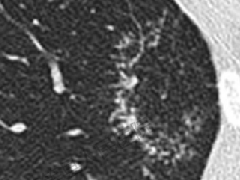

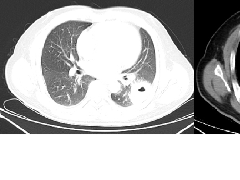

C.D.CT增强扫描示上腔静脉前方囊性占位未见强化,其内密度均匀,呈水样密度,边界清晰锐利;

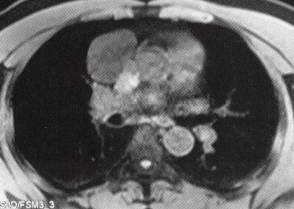

E.H.MRI平扫示肿块位于心底呈长T1、长T2信号,冠状位示肿块呈哑铃状,与心包关系密切

【最后诊断】

心包囊肿(术后病理)。

术中见肿物呈哑铃形,部分位于心脏右侧,约6 cmx5 cm大小,囊性,壁薄,边界清晰,活动度可,部分位于上腔静脉后方奇静脉弓上,性质同前,约4 cmx4 cm大小,两者之间有一个4 mm宽绕过上腔静脉后方的管状通道相通。该通道左侧壁紧贴心包上缘、升主动脉起始部,通道左壁有一直径约2 mm的蒂与心包连通。病理(心包)纤维性囊壁组织,内衬单层间皮细胞,符合心包囊肿。

【诊断要点】

心包囊肿(pericardial cyst)为先天发育畸形,是由于原始心包板不能融合或胚胎期组成心包膜的芽胞未能融合,残留发育而形成,各个年龄段均可发病,占心脏和心包原发肿瘤的6.5%,占原发性纵隔囊肿的1.7%,通常位于前纵隔的胸膜横膈角处,其中60%〜65%位于右心膈角处,也可发生于升主动脉和心脏交界处或左心膈角处。

1.临床表现:多数患者无自觉症状,往往在体检时偶然发现。有1/3的患者可有心悸、气短、咳嗽、胸痛及心前区不适等,囊肿合并感染时可出现炎症表现。

2.X线表现:囊肿位于心膈角下前方,形状各异,呈圆形、椭圆形或分叶状,因重力作用上部较小、下部较大,边缘光滑,透视下囊肿形态可随体位改变而发生变化,与心影不能分开,可有传导搏动,侧位观察有时囊肿呈泪滴状。

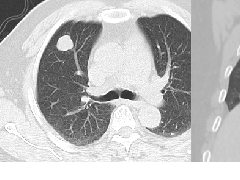

3.CT表现:心包囊肿表现为圆形、椭圆形或分叶状与心包关系密切,囊肿增大可延伸进入叶间裂,囊肿边缘光滑锐利,囊内密度均匀,呈水样密度,增强扫描无强化,如有感染、粘连则边缘毛糙,囊壁钙化者少见,多呈蛋壳样。

4.MRI表现:可清晰显示囊肿的形态及性质,囊壁在T1WI和T2WI上均呈线样低信号影,囊液呈典型水样长T1、长T2信号,多方位显亦囊肿与心包关系密切。

【分析思路】

诊断依据:

1.患者体检时偶然发现纵隔占位,无自觉症状。

2.胸部正侧位片前纵隔中上部右心缘旁有一类圆形高密度占位,边缘清晰。

3.囊性肿块位于心底呈长T1、长T2信号,冠状位显示肿块呈哑铃状,与心包关系密切。

4.CT增强扫描囊性占位未见强化,其内密度均匀呈水样密度,边界清晰锐利。

该病例由于发病部位不典型,所以诊断时容易误诊。

鉴别诊断:

1.纵隔皮样囊肿:多发生于前纵隔的上中部,囊肿成分复杂,可含有脂肪、骨骼、钙化、软组织成分。

2.支气管囊肿:常位于中纵隔,呈圆形或类圆形,与气管或大支气管相连。

3.包裹性纵隔和叶间胸膜积液:常有胸膜肥厚、胸腔积液,包裹性积液与胸壁呈宽基底相连。

4.心包憩室:透视下观察,改变体位时囊肿形态有变化,体积缩小。

纵隔大细胞神经内分泌癌1例CT影像

纵隔大细胞神经内分泌癌1例CT影像  张力性纵隔气肿影像表现及严重度分级

张力性纵隔气肿影像表现及严重度分级  迅速增大的肺部结节,首先考虑良性,确诊需要肺穿

迅速增大的肺部结节,首先考虑良性,确诊需要肺穿  肺隔离症:易误诊为肺癌的占位性病变,肺穿刺禁忌!

肺隔离症:易误诊为肺癌的占位性病变,肺穿刺禁忌!  肺段与肺内管道应用解剖

肺段与肺内管道应用解剖  肺转移瘤的十种不典型CT表现

肺转移瘤的十种不典型CT表现  肺内淋巴结的CT表现特点及与病理对照

肺内淋巴结的CT表现特点及与病理对照  肺实变与肺不张的CT鉴别诊断

肺实变与肺不张的CT鉴别诊断  医生现身说法,这五种忙帮不得!

医生现身说法,这五种忙帮不得!  北大教授:要真正让医务人员有阳光体面的收入!医

北大教授:要真正让医务人员有阳光体面的收入!医  为值夜班的医生护士鼓与呼:请给我们更多关注!

为值夜班的医生护士鼓与呼:请给我们更多关注!  广东拟取消医院用药数量限制,满足患者多样性需求

广东拟取消医院用药数量限制,满足患者多样性需求  博士、硕士入职就给精装房!又有医院不惜下血本招

博士、硕士入职就给精装房!又有医院不惜下血本招  历时7年之久,温医生宣判无罪!

历时7年之久,温医生宣判无罪!  重磅!四川发文:严禁限制医生多点执业

重磅!四川发文:严禁限制医生多点执业  与真人医生诊断一致性达96%:AI医生应用前景广阔

与真人医生诊断一致性达96%:AI医生应用前景广阔