CASE

男性,50 岁

主诉:发现脊柱占位半月余

现病史:患者因「左下肢疼痛伴阴囊水肿 1 月余」来就诊。患病后精神、饮食正常,睡眠正常,大便正常。小便尿少,体重体力无明显改变。

既往史:无糖尿病、高血压、肝炎、结核等。无心脏疾患,无胃病史。

实验室检查:血、尿常规正常,肿瘤因子阴性

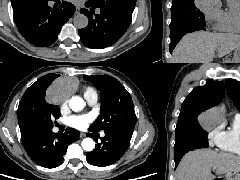

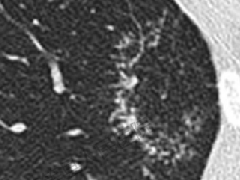

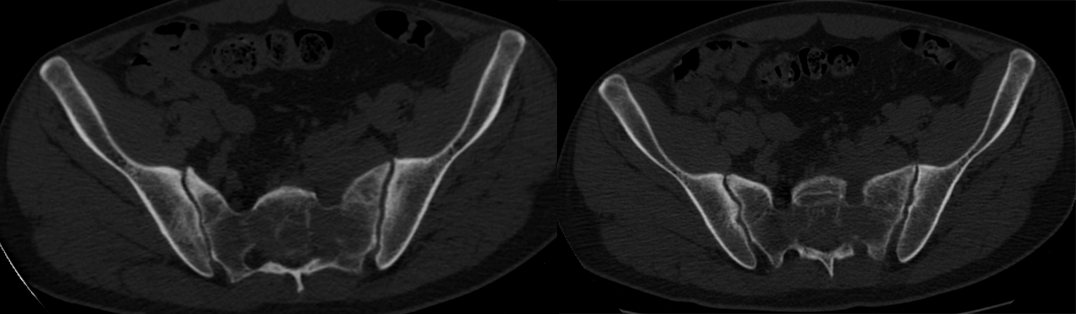

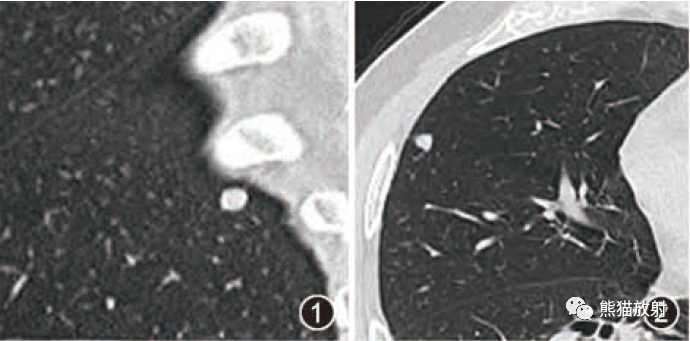

CT 平扫

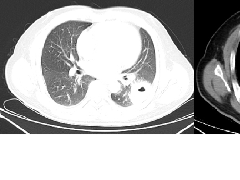

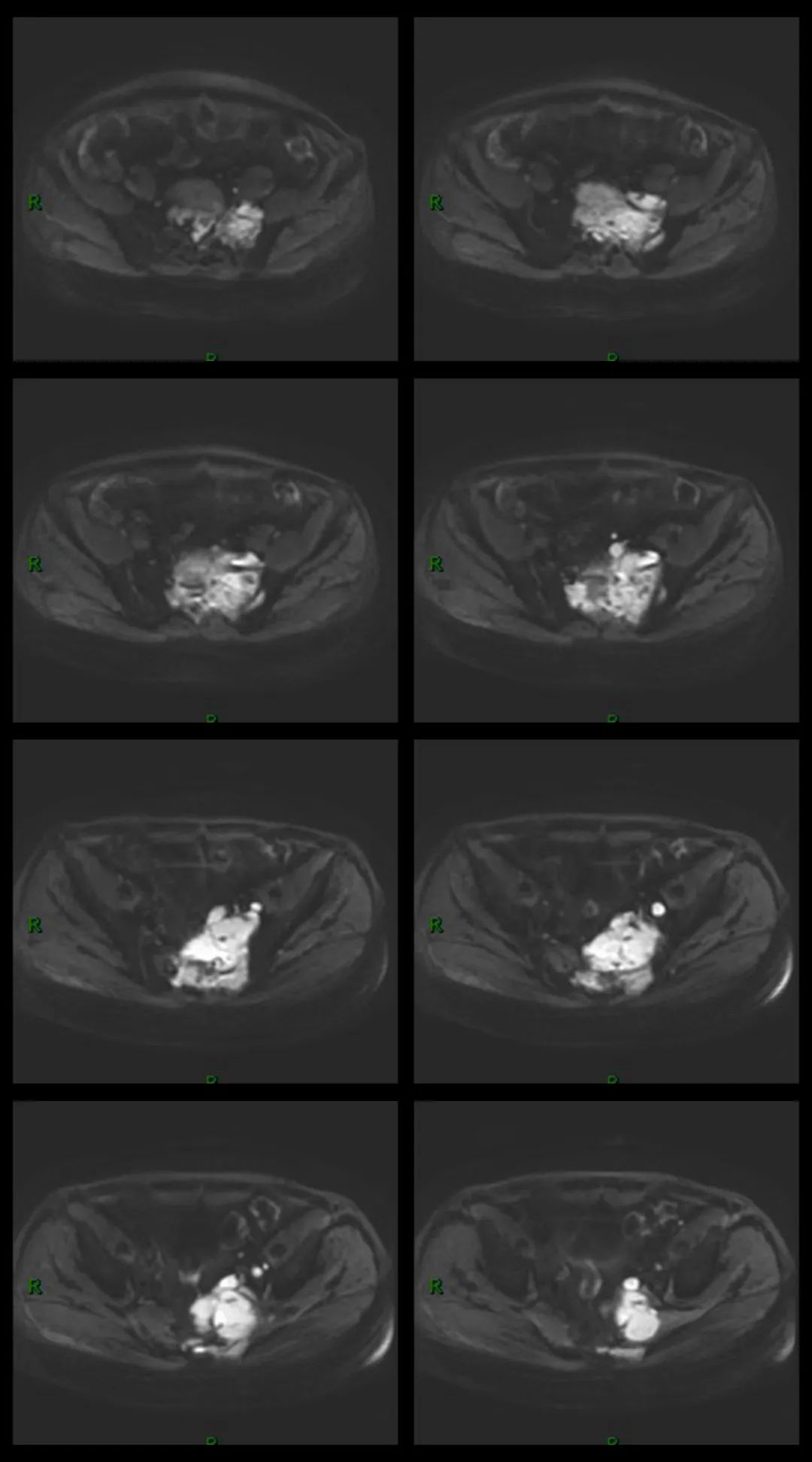

MR 平扫及增强

分析:首先定位,病灶主要位于骶椎上半部。其次定性,考虑恶性。

诊断:淋巴瘤。

依据:病灶大,骨质破坏同时突破骨皮质于骨旁形成软组织肿块,骶骨形态存在。病灶骨质破坏相对较轻,而软组织肿块明显。MR 平扫病灶信号均匀,未见明显坏死成分。增强后病灶明显均匀强化。病灶周围可见肿大淋巴结,增强后肿大淋巴结明显均匀强化。

诊断:骶骨非霍奇金 B 细胞淋巴瘤(侵袭性,生发中心来源)

恶性淋巴瘤

恶性淋巴瘤(primary bone lymphoma,PBL)是一组起源于淋巴造血系统恶性肿瘤的总称,原发性骨淋巴瘤,是指起源于骨髓淋巴组织而无其他系统的病灶,非常少见,约占骨肿瘤的 4.6%~7% ,绝大部分为非霍奇金淋巴瘤。男性发病多于女性,病变可发生于任何年龄,但多见于年轻人或年龄较大的成年人,发病高峰在 35~45 岁之间。全身骨骼均可受累。通常情况下,长管状骨和扁骨易受累,尤其是股骨和盆骨,初步分析认为与其富含红骨髓有关。

PBL 的临床表现缺乏特异性,常表现为局部疼痛、软组织肿胀和活动受限,且病程较长,可长达数月甚至数年。典型表现为局部症状较重而全身症状无或较轻,影像学表现重而临床表现轻或较轻。

PBL 的 CT 表现:骨质破坏、软组织肿块和骨膜反应。骨皮质破坏轻,一般不伴有骨质硬化,软组织肿块大是最典型征象。肿块呈等密度,轻中度均匀强化,少见坏死液化区;肿瘤有包绕椎体、附件、椎管生长趋势,易至椎管狭窄。 「云雾」征为骨小梁破坏吸收,稀疏、边界模糊不清,骨密度减低,原髓腔低密度区被软组织成分替代,致骨对比度降低,结构模糊不清,呈云雾状改变;「浮冰」征伴椎体压缩性骨折者,散在于软组织中的高密度残存骨形成「浮冰」样改变。

PBL 的 MR 表现:病灶以 T1WI 低或等信号、T2WI 等信号为主,偶呈高信号(细胞排列紧密,水分少),T2WI 压脂呈高信号。淋巴瘤常形成体积较大的软组织肿块,位于椎体者常包绕椎体,并常常累及椎管,因硬膜具有一定阻挡作用,故肿块多位于椎管内硬膜外,可包绕椎管四周生长,形成「袖套」或「肉包骨」样改变。增强肿块一般轻中度均匀强化,坏死囊变少见。

鉴别诊断

脊索瘤:局部的侵袭性或恶性肿瘤,多位于下部骶椎,好发于 50-60 岁的中年人。CT: 溶骨性膨胀性骨质破坏,常伴有软组织肿块,内见散在斑片状钙化,少数边缘骨质硬化。MR:T1WI 上呈等或低信号,T2WI 上呈明显高信号,常呈蜂房样改变(病灶中常见点、片及条索状低信号,主要与肿瘤内钙化、肿瘤血管流空、残留骨碎片及纤维间隔有关,将肿 瘤内高信号区分隔成「蜂房样」)。增强扫描呈轻、中度、「颗粒样」强化,且具有强化缓慢、持续时间长的特征性表现。

转移瘤:多有原发肿瘤病史,常累及多个椎体,单发少见,可呈跳跃性分布,骨质破坏多累及椎体后部及椎弓根,形式与原发病变性质有关,T2WI 以高信号为主。转移瘤所形成的软组织块常以破坏椎体为中心发展,而无「围管性」特点,可有坏死,增强扫描不均匀强化。

骨巨细胞瘤:多见于青壮年,好发年龄 20-40 岁。脊柱单发较少见,病灶呈膨胀性、溶骨性骨质破坏,骨破坏范围大,骨皮质变薄,可形成软组织肿块,病灶边缘清,增强病灶明显强化。MR 上见到液-液平有特异性。

作者 | xiao79bing

参考文献

张斌青, 张国庆, 刘玉珂, 等. 原发性骨淋巴瘤影像学表现与病理特征 [J]. 中国中医骨伤科杂志, 2019, 027(004):23-27.

杨东, 安立龙, 孙满顿, 等. 原发性骨淋巴瘤的影像诊断及误诊分析 [J]. 医学影像学杂志, 2017(8).

陈桂美, 李先玉, 骨原发性淋巴瘤的影像学诊断与鉴别诊断. 江西医药, 2015, 50(12)

纵隔大细胞神经内分泌癌1例CT影像

纵隔大细胞神经内分泌癌1例CT影像  张力性纵隔气肿影像表现及严重度分级

张力性纵隔气肿影像表现及严重度分级  迅速增大的肺部结节,首先考虑良性,确诊需要肺穿

迅速增大的肺部结节,首先考虑良性,确诊需要肺穿  肺隔离症:易误诊为肺癌的占位性病变,肺穿刺禁忌!

肺隔离症:易误诊为肺癌的占位性病变,肺穿刺禁忌!  肺段与肺内管道应用解剖

肺段与肺内管道应用解剖  肺转移瘤的十种不典型CT表现

肺转移瘤的十种不典型CT表现  肺内淋巴结的CT表现特点及与病理对照

肺内淋巴结的CT表现特点及与病理对照  肺实变与肺不张的CT鉴别诊断

肺实变与肺不张的CT鉴别诊断  医生现身说法,这五种忙帮不得!

医生现身说法,这五种忙帮不得!  北大教授:要真正让医务人员有阳光体面的收入!医

北大教授:要真正让医务人员有阳光体面的收入!医  为值夜班的医生护士鼓与呼:请给我们更多关注!

为值夜班的医生护士鼓与呼:请给我们更多关注!  广东拟取消医院用药数量限制,满足患者多样性需求

广东拟取消医院用药数量限制,满足患者多样性需求  博士、硕士入职就给精装房!又有医院不惜下血本招

博士、硕士入职就给精装房!又有医院不惜下血本招  历时7年之久,温医生宣判无罪!

历时7年之久,温医生宣判无罪!  重磅!四川发文:严禁限制医生多点执业

重磅!四川发文:严禁限制医生多点执业  与真人医生诊断一致性达96%:AI医生应用前景广阔

与真人医生诊断一致性达96%:AI医生应用前景广阔